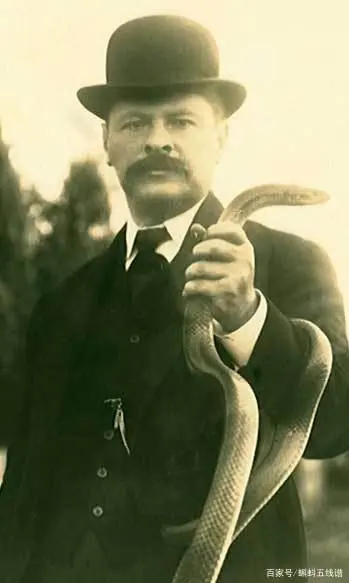

基多拉(图片来源:豆瓣)

基多拉(图片来源:豆瓣)在热映的《哥斯拉2》里,出现了三个怪兽:平头哥哥斯拉、扑棱蛾子魔斯拉,以及,大长虫,基多拉。

基多拉(图片来源:豆瓣)

基多拉(图片来源:豆瓣)

三头、三尾的巨蛇,自然只存在于荧幕之中——实际上,一头、一尾已经够可怕了。根据统计,全世界范围内每过5分钟,便有50例蛇咬伤,其中有25位是被毒蛇咬伤,有4个因此落下终生残疾,最终会有1个人在毒液的侵蚀下失去性命。

波音737的载客量在200位左右。每5分钟死1个人,等于说毒蛇们每天都可以引发一场空难——无人能够生还。

蛇咬伤数据(原图出处:CNN)

蛇咬伤数据(原图出处:CNN)

除非,被蛇咬伤的人们能够及时得到抗蛇毒血清。

巴斯德:偶然的发现

抗蛇毒血清这个名字,可能有些陌生,不过,故事是从我们非常熟悉的地方开始的:英国医生爱德华·詹纳用牛痘预防天花。

在18世纪,天花是最致命的疾病。大约三分之一的患者会在半个月内去世;剩下的那些,或是遇到支气管感染,或是双目失明,能带着一脸麻子活下去已经是最好的结果。医生能做的事非常有限,除了种种不可靠的治疗方案之外,便是祈祷病人的免疫力足够强。

13岁那年,爱德华·詹纳(Edward Jenner)在布里斯托(Bristol,英格兰西南城市)附近的乡村学习药剂知识,偶然听到一位挤奶工显摆自己的脸蛋儿。

爱德华·詹纳(图片来源:nih.gov)

爱德华·詹纳(图片来源:nih.gov)

“我永远不会有麻子脸——因为我得过牛痘!“

詹纳不禁对此留了个心眼,不过他很忙,忙着学习,忙着研究地质、血液、鸟类,甚至是氢气球。一直到34年后,他才真正决定思考牛痘的作用。

牛痘同样可以让患者发热、长水疱,只是症状不如天花剧烈。1796年,詹纳找到一位挤奶工,把她手臂上的水疱划破,从中提取出液体,接着,将液体注射到一个小男孩身上。

詹纳的实验(图片来源:美国国家地理)

詹纳的实验(图片来源:美国国家地理)

随后,小男孩果然出现了发热,症状也如同预料中一样轻微。等体温降下来之后,詹纳又给他注射了天花病患者的水疱液,结果,小男孩安然无恙。

换句话说,接种牛痘之后,他的免疫系统具备了对抗天花病毒的能力。

接种牛痘的办法,没有立刻被大众接受,甚至有人担心,这种陌生的手段“有伤天和”,会让人长出牛角。相比之下,有一群人不但接受了牛痘,而且据此大胆猜测:一切疾病都是由微生物引起的,而微生物并非铁板一块。牛痘和天花有“血缘关系”,致病能力却大不相同,用牛痘“锻炼”人体,人体便能对天花形成抵抗力。

他们,就是科学家。

一个世纪后,法国科学家路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)决定利用这一点对付炭疽。

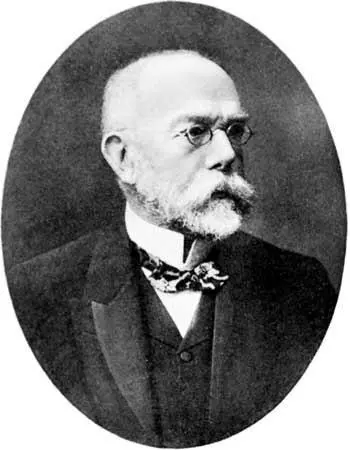

巴斯德(图片来源:腾讯网)

巴斯德(图片来源:腾讯网)

当时,炭疽是畜牧业的一大威胁。被炭疽杆菌感染的动物,往往突然发病、一两天后便死亡。尤其让人困惑的是,即使采取隔离措施,把发病动物拉走、埋起来,仍然不能阻断疾病的传播。

巴斯德在调查中发现:一方面,土壤里有一些肉眼看不到的物质可以引起炭疽病;另一方面,有些动物可以抵抗这些物质,它们在疫情区悠然吃草,却始终不会发病。即是说,炭疽和天花一样,都是由微生物引起的,也都存在研制疫苗的可能。

可惜,天花家族有牛痘这个不争气的后代,自然界的炭疽杆菌在致病力上却不相上下。

既然自然界中没有,那就想办法造一种出来!

说到巴斯德,很多人会想到巴氏消毒法。所谓巴氏消毒法,就是把生牛奶加热到60~90°C,杀死活菌,然后降温,如此一来,便可以大大延长牛奶的保存时间。为了找到致病力较弱的炭疽杆菌,巴斯德再次想到了温度。他在实验中发现,炭疽杆菌同样对温度很敏感:假如把温度维持在42℃左右,炭疽杆菌虽然能繁殖,但是新生的细菌致病力大减、几乎不会引起疾病。

炭疽杆菌(图片来源: 中国疾病预防控制中心)

炭疽杆菌(图片来源: 中国疾病预防控制中心)

借由这些致病力减弱的细菌,巴斯德成功研制出了炭疽疫苗,并且提出了自己的理论:疾病是由微生物引起的,而微生物繁殖,需要用到对应的营养物质,姑且称之为“神秘元素”好了。人体内的神秘元素有限,如果先接触到弱化版的微生物、神秘元素被耗尽,即使遇到正常版本的微生物,它们也没办法繁殖,人们也就不会患病。

北里柴三郎:不想搞预防的医生,不是好医生

砸场子的人很快就来了。

北里柴三郎,1853年出生于日本熊本县,跟风靡网络的熊本熊是老乡。

熊本熊(图片来源:搜狐)

熊本熊(图片来源:搜狐)

与多数医生不同,北里柴三郎对直接治疗疾病不感兴趣,反而更看重疾病的预防。当时的欧洲是微生物研究和疫苗研究的中心,这个中心又分为两派:一派在法国,以巴斯德为首;一派在德国,科赫是其宗师。1885年,受日本政府派遣,北里柴三郎拜入了科赫(Robert Koch)门下,开始了自己的传奇。

科赫交给北里柴三郎的第一个任务,是试着纯化培养破伤风杆菌。

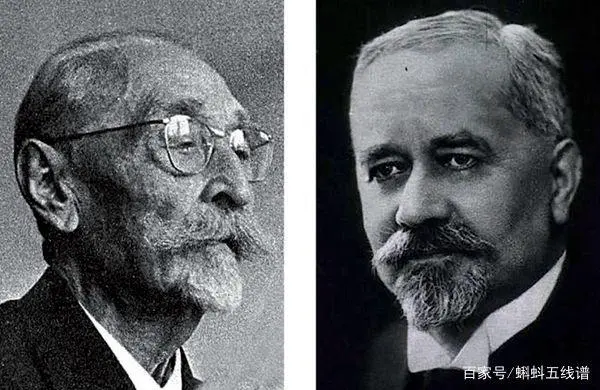

科赫(图片来源:数苑网)

科赫(图片来源:数苑网)

破伤风现在已经不太常见了,几十年前却还是很要命的疾病。农民在割草的时候,不小心割破手指,如果伤口太深、血流不止,便会下意识地堵住它。用什么堵呢?用泥巴。

泥巴里含有破伤风杆菌,而封堵伤口会制造一个无氧环境,无氧环境恰恰是破伤风杆菌喜欢的……

北理柴三郎面临的挑战正在这里:如何在实验室内创造一个无氧环境。以往的学者们认为,只能把破伤风杆菌和其他喜欢氧气的细菌一起培养,通过好氧菌吸收氧气,形成局部缺氧环境,但是这样一来,得到的菌液,便含有多种细菌,没有办法单独研究破伤风杆菌的性质。

不知道北里柴三郎有没有阅读过巴斯德的论文,可能牛人很容易想到一块去——他也想到了温度:首先,仍然是混合培养,然后,对培养皿进行加温,多数细菌不耐高温,破伤风杆菌却可以,这样,培养皿内就只剩下了破伤风杆菌。

北里柴三郎(图片来源:北里柴三郎纪念馆)

北里柴三郎(图片来源:北里柴三郎纪念馆)

有了破伤风杆菌,便可以研究破伤风的性质。或许是做了太多纯化培养的实验,北里柴三郎对“纯粹”执念很深——培养皿里,除了细菌之外,还有液体,引起破伤风的,到底是细菌还是液体中的成分?

当时,恰好有学者发明了一种过滤网,网眼比细菌小。北里柴三郎用它对培养液进行过滤,结果,去除细菌后的物质,仍然可以让实验动物发病!接下来是最关键的地方,他发现,如果减少注射剂量、适当进行急救,会有一些实验动物存活,而这些动物的血液中,似乎含有什么特殊物质,可以抵抗对破伤风杆菌。

日本钞票上的北里柴三郎(图片来源于网络)

日本钞票上的北里柴三郎(图片来源于网络)

北理柴三郎的发现可以总结为一句话:引起疾病的,未必是细菌,可能是细菌分泌的某些毒素。

北里柴三郎将血液中可以对抗细菌毒素的物质命名为抗毒素(antitoxin)之时,巴斯德的一个弟子,正忙着在越南建立实验室。

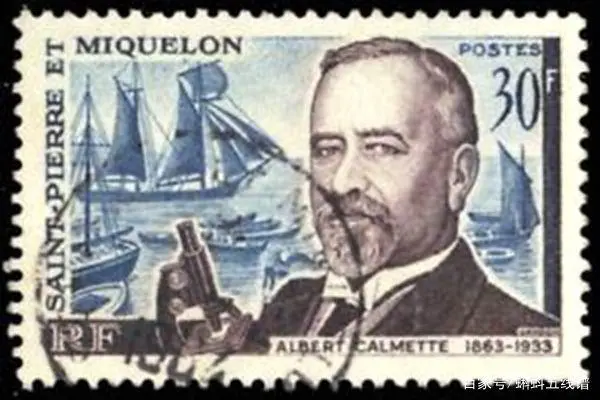

阿尔伯特·卡迈特(Albert Calmette),1863年出生于法国。他最初梦想成为一位水手,不幸的是,一场伤寒,使他变得不宜从事航海事业。不过,他很快想到了一个折衷的方案——不当水手,可以加入海军嘛,虽然军队也对体质有要求,但是军医的标准便低一些了。

就这样,卡迈特进了医学院,接着,加入了巴斯德门下。当时的欧洲正在努力扩张殖民地,也受到了殖民地的反噬——大量热带病随着船只进入欧洲,而欧洲的医生们不要说治疗,连了解都很有限。1891年,卡迈特受巴斯德之托,跑到越南,准备在“敌人”(热带疾病)的心脏,建立一个实验室。

然而,一件事打断了他。

当地爆发了一个小洪水,毒蛇在河水的驱使下溜进村庄,咬伤了40个人,其中4位很快便去世了。本着科学家的好奇心,卡迈特查阅了一下数据。不查不知道、一查吓一跳:在印度,每年有21000人被毒蛇咬死。

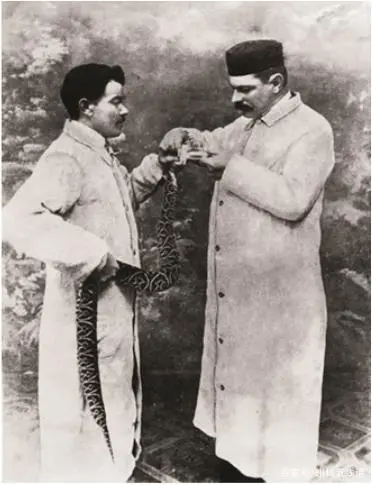

震惊之余,卡迈特决心研究蛇毒。

要研究蛇毒,得先有毒蛇。卡迈特从当地聘请了一位捕蛇人,让他为自己抓捕毒蛇,他自己则钻研毒蛇的毒液腺,设法获取纯净的毒液,接着,把毒液注射到实验动物体内,尽自己所能,进行救治。

在做了大量研究之后,卡迈特发现,氯化金有一定的抗蛇毒能力。于是他写了一篇论文,介绍自己的发现。然而,论文反响平平,甚至有些专家表示,”(论文)并不令人信服“。

由好奇心开始的冒险,慢慢变成了一场赌上个人信誉的战斗。正好在这个时候,卡迈特听说了抗毒素的研究。破伤风毒素是毒素,蛇毒也是毒素;既然用化学物质治疗蛇毒的效果不够理想,那么,能不能用化学物质弱化蛇毒、进而研发出抗蛇毒药物呢?

在实验了很多种物质之后,他发现,用次氯酸钠处理眼镜蛇的蛇毒,可以弱化其毒性。

剩下的事情就好办了——他找来一群兔子,每隔8~10天给它们注射一次弱化的毒液,逐步地、缓慢地提高蛇毒的剂量,结果,小兔子们果然对蛇毒产生了抗性——哪怕一次注射35mg蛇毒,它们也安然无恙;接下来,卡迈特将实验兔子的血液抽取出来、注射到其他动物体内,实验显示,这样动物同样获取了对蛇毒的抵抗力。

当然,兔子毕竟太小,血液不够多,于是他试着用驴子、马生产血清。等到1896年的时候,他已经成为了抗蛇毒血清产业的领导者。

顺便一提,卡迈特还是卡介苗的研发者之一,这就是为什么卡介苗里有个卡字。

维多·巴西:最后的战役

卡迈特的研究再次验证了北里柴三郎的理论,免疫系统,不仅可以抵抗微生物,而且可以抵抗毒素。

不过,有人不满意。

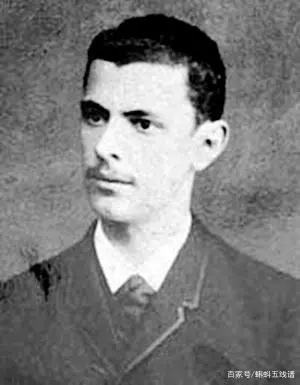

维多·巴西(Vital Brazil),1865年出生于巴西,为了使他记住自己的故乡,他的父亲以“巴西”为他命名。

作为家里的第一个孩子,他的出生肯定是个惊喜。可惜,惊喜很快消退,要活着就得“恰饭”。在维多后面,7个弟妹接连降生,他的父亲又经商失败。为了维持生计,父亲让他去读神学院,尽快成为一名神父。

维多却有不同的想法。他没有缴纳去神学院的学费,反而准备去读医学院。入学考试很顺利,可惜,医学院的学费比神学院贵很多。为了凑齐学费,不得已他做了一阵子教师。

坎坷的成长经历让维多有了学院派学者们没有的东西——对普罗大众的同情心。印度每年有数万人被毒蛇所杀,同处热带的巴西也不遑多让。为了帮助被毒蛇咬伤的人(通常是穷人),维多挤出不多的收入,建立了一个实验室。在那里,他做了两件事,一是研究蛇毒的性质,二是研究蛇毒的治疗。

在研究中,维多发现,蛇毒大致可以分为两类:一类是神经毒性,中了这种毒的小动物,表面上没什么事儿,接着,很快出现眼睑下垂,最终往往因为呼吸肌麻痹而死亡;另一类是血液毒性,中了这种毒的小动物,会出现明显的局部症状,水肿、水疱等,最后死于广泛的内脏出血。

另一个发现是,巴西传统上治疗蛇毒的草药压根没什么用。1896年,维多读到了卡迈特的研究,凭借着过人的直觉,他立刻意识到,卡迈特是对的。当然,直觉上觉得对是不够的,还要进行实验。在试验中,维多发现,卡迈特的血清,只对眼镜蛇有效,对于响尾蛇则没什么办法。

不同的蛇毒成分不同,应该分别研发血清。问题在于,他既不会抓蛇,也没那个时间……

智慧是他唯一拥有的东西。他设计了一种捕蛇陷阱分发给周围的农民,同时告诉他们,只要送来毒蛇,每六条就可以换一瓶能够救命的血清。一开始,没几个人愿意相信他,他建立在仓库里的实验室,整整一年只收到六只毒蛇;幸好事实是会说话的,维多显示出比其他医生更大的热情,他竭尽全力对被蛇咬伤的农民进行救治,甚至说服当地的铁路公司,免费运送血清。

很快,努力得到回报:周围的农民纷纷加入他的研究,每年送来的毒蛇多达数千条。利用这些毒蛇,维多不仅制作了多款血清,而且,发现了卡迈特方案的另一个不足——卡迈特制作的血清,固然可以对付蛇毒,但是很容易引起过敏。蛇毒是可怕的,过敏也不遑多让,同样有死亡风险。维多认为,抗蛇毒血清的有用成分,不在于血浆,而在于血液中的蛋白质,也就是我们今天说的抗蛇毒免疫球蛋白。纯化后的蛋白质,不但可以对付蛇毒,而且过敏的风险大大减少。

由此,开启了第二代抗蛇毒血清的序幕。

结语

如今,抗蛇毒血清已经发展到第三代,毒蛇咬伤的死亡率,也从四分之一降到了百分之一以下。

当然,问题还是有——抗蛇毒血清不挣钱,愿意生产的厂家越来越少;有一些毒蛇仍然缺乏对应的血清;第三代血清仍然有一定的过敏概率,等等。

新的研制方案也在出现,学者们仍然在前进,扛着詹纳、巴斯德、北里柴三郎、卡迈特、维多的旗帜。

2022Gruop Venom 南京大学蛇毒蛋白小组为您服务