3D 生物打印技术与器官移植

迄今为止,许多医学难题诸如肾衰竭、恶性肿瘤等,临床上的行之有效的治疗方式仍为器官移植手术,然而异体器官移植一直以来都存在着大量的问题,譬如,供体的不足。中国每年大约有150 万人因末期器官功能衰竭需要器官移植,但每年能够使用的器官数量不到1 万,供求比例达到1∶150。与此同时,中国需要接受器官移植的患者数量还在以每年超过10%的增量扩大。另外,器官移植后还存在

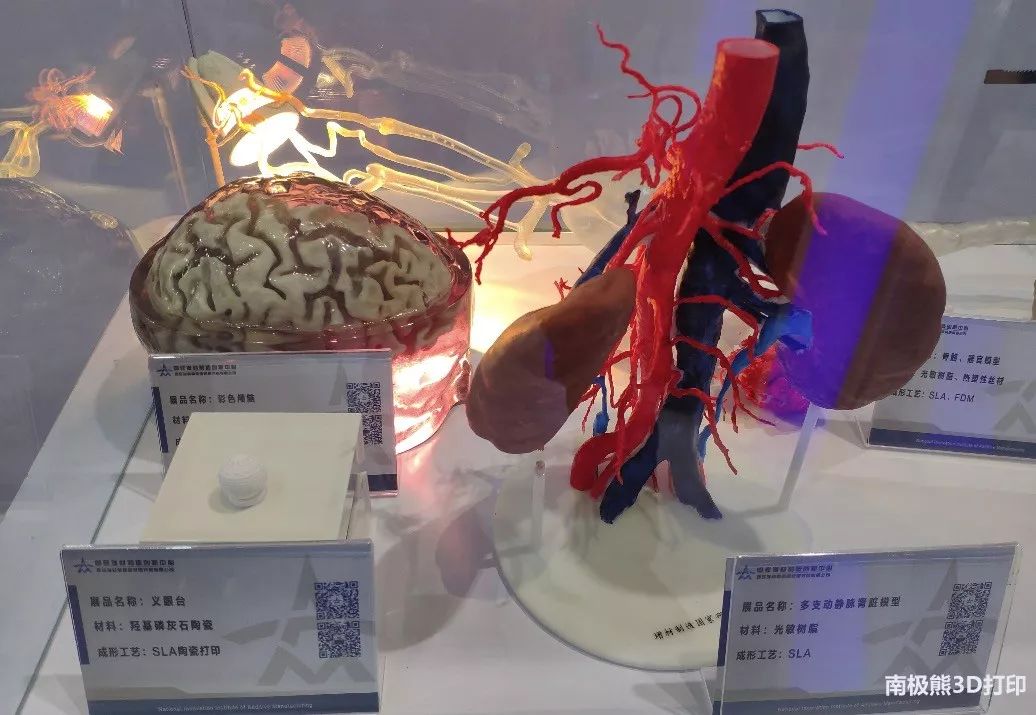

近年来,伴随着3D 打印技术的出现,器官移植所面临的难题有了解决的可能。3D 打印是基于计算机三维数字成像和多层次连续打印的一种新兴应用技术。3D 生物打印则是基于3D 打印的基础上,以活细胞为原料打印活体组织的一种技术。研究表明,3D 生物打印可以以自身的成体干细胞经体外诱导分化而来的活细胞为原料,在体外或体内直接打印活体器官或组织,从而取代功能丧失的器官或组织,这在一定程度上解决了移植供体不足问题。因此,3D 生物打印在器官移植领域以取得了一定的成绩,被应用于皮肤、骨骼、人造血管、血管夹板、心脏组织和软骨质结构的再生与重建。然而,3D 生物打印技术仍然存在着一系列的技术问题及安全问题。本文主要从3D 生物打印技术的发展、3D 生物打印机的种类及特点、3D 生物打印在组织再生和器官移植上取得的成就、3D 生物打印的发展前景几个方面展开简要综述。

1 3D 生物打印技术的发展

从15世纪刻板印刷术出现至工业革命期间出现工 业化的印刷机,人类科技在不断的进步与创新。基于印刷可以显现二维图形的功能,人们一直希望其可以重塑物体的三维构造。1986

年 Charles W. Hul首次提出了“3D

打印”的概念。在他所说的

“立体平板印刷(sterolithography)”技术中,薄层材料可经紫外线加工处理并打印出三维立体结构。该技术经不断的发展与进步,已可用于打印医学所需的一些器材,例如,临床上应用的支架和夹板的生产。近年来,人们便设想以活细胞等生物材料代替打印材料用于重构人体的器官与组织,3D

生物打印技术应运而生。

业化的印刷机,人类科技在不断的进步与创新。基于印刷可以显现二维图形的功能,人们一直希望其可以重塑物体的三维构造。1986

年 Charles W. Hul首次提出了“3D

打印”的概念。在他所说的

“立体平板印刷(sterolithography)”技术中,薄层材料可经紫外线加工处理并打印出三维立体结构。该技术经不断的发展与进步,已可用于打印医学所需的一些器材,例如,临床上应用的支架和夹板的生产。近年来,人们便设想以活细胞等生物材料代替打印材料用于重构人体的器官与组织,3D

生物打印技术应运而生。

2 3D 生物打印的临床应用

自2010年 Organovo公司用3D 打印技术打印出动脉以来,3D 生物打印在组织构建的很多领域取得了丰硕的成果,经过一系列动物试验验证了 3D生物打印技术在器官移植方面的应用可能性。而且,近年来,3D 生物打印开始逐步应用于人体器官移植。下面我们就3D 生物打印在人造血管、人造骨骼、人造器官和整形外科等方面的应用进行逐一介绍。

3.1 人造血管

20世纪50年代,人们已经制造出了直径6 mm以上的大动脉。然而,之后德国的 GunterTovar博士用3D 打印双光子聚合和生物功能化修饰技术制作出了毛细血管。打印出的毛细血管可替换坏死的血管,也可用于与人造器官血管组织的缝合与链接,为打印器官的生物化和营养供应通道构建打下了基础。

3.2 人造骨骼

3D 打印技术制造骨骼时,要求材料能为骨细胞生长发育提供良好的环境与空间。2012 年艾尔肯·热合木吐拉等利用3D 打印技术以石膏为原料打印出了志愿者的指骨模型。比利时 Hasselt大学 BIOMED 研究所用激光辅助3D 打印技术为患者打印并移植了下颌骨。3D 生物打印的骨组织已越

4 3D 生物打印的发展前景

朱晓明等 指出,“十年后3D 生物打印将是最前沿的科技”。当然,我们都希望3D 生物打印技术可以像科幻电影一样发展到可以完美打印机体的器官与组织,这样的话,当我们的身体某个器官功能丧失时,通过打印技术打印一个进行移植即可。3D生物打印的肾脏可能缺乏一些肾脏的辅助功能,但却可以替代衰竭肾脏组织,为肾衰患者解决透析所带来的痛苦。科学家设想,利用基因转导技术、细胞体外培养结合3D 生物打印技术,进行了人类眼角膜的体外打印实验,或直接进行角膜的原位打印,这也许为失明患者重见光明带来了希望。当然,科学毕竟不是科幻,不论多么高端的科技都不能完美再现复杂的人类器官,但是我们有理由相信,3D 生物打印在未来必然会引起医学史上的又一次革命,它必然会为人类带来巨大的福 利。